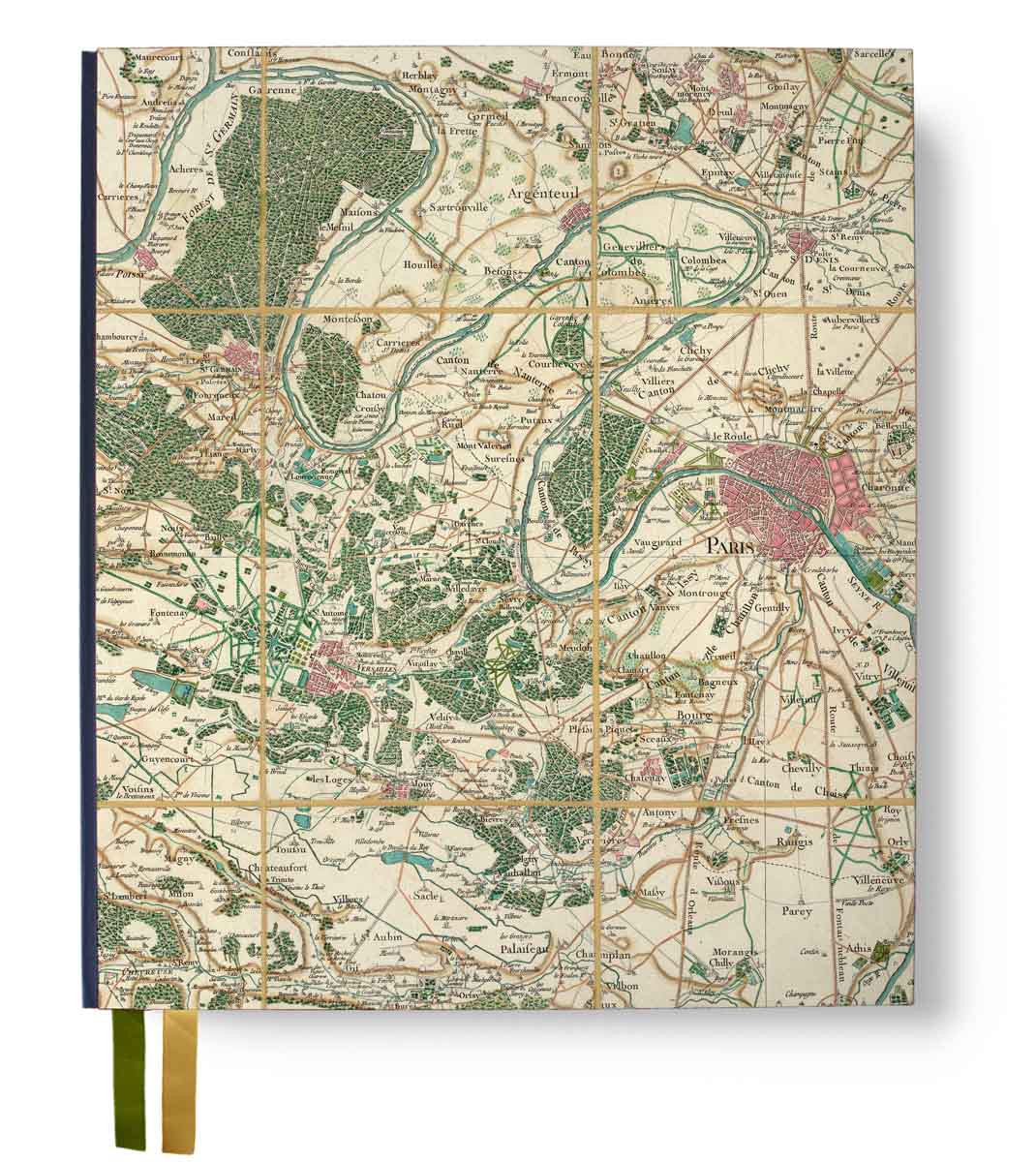

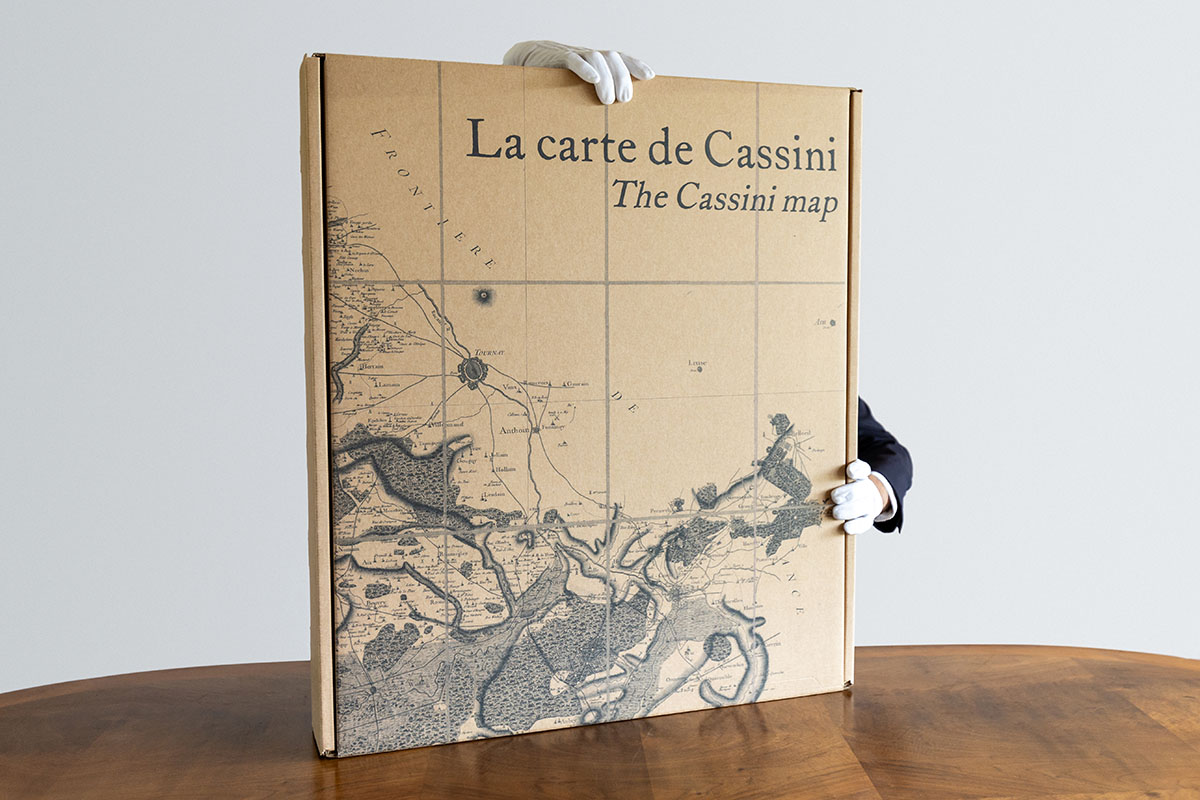

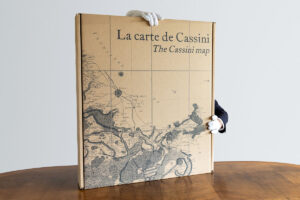

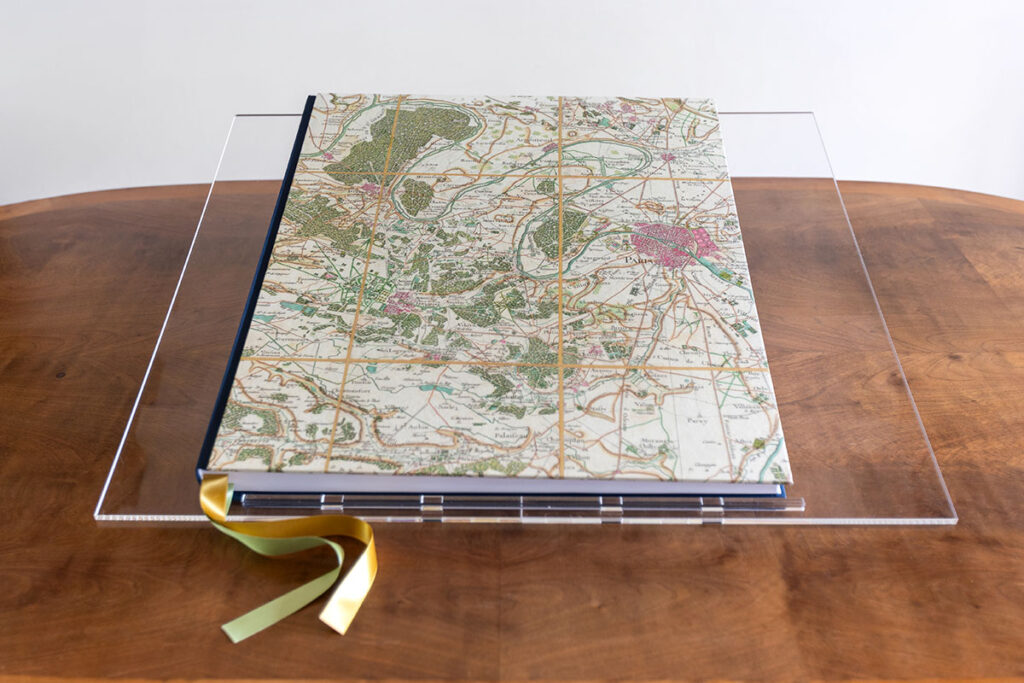

Le chef-d’œuvre cartographique du XVIIIe, dans sa plus belle version. Composée de 181 feuilles rehaussées à l’aquarelle, cette carte générale et particulière du royaume de France est reproduite pour la première fois dans un livre exceptionnel aux dimensions hors-normes. Un ouvrage historique.

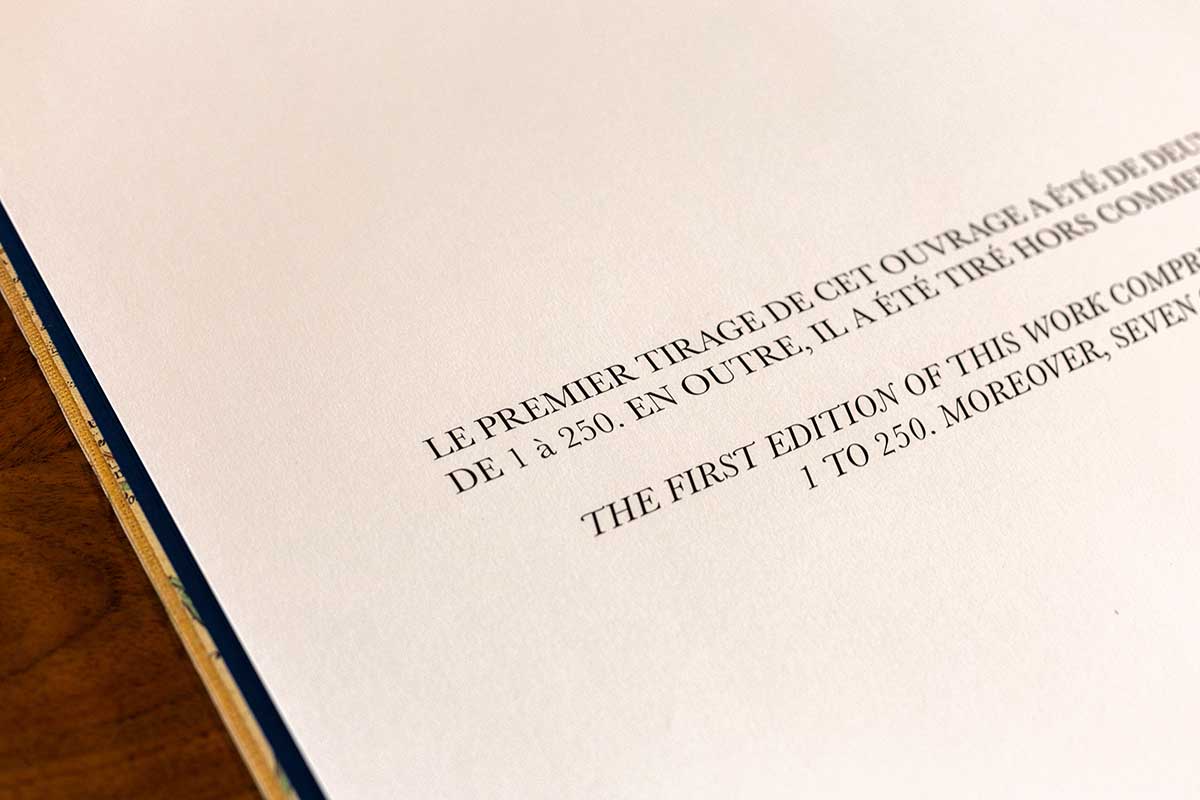

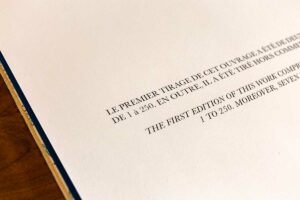

Une édition limitée et numérotée de 250 exemplaires

400 pages

Couverture Bodonienne trois éléments

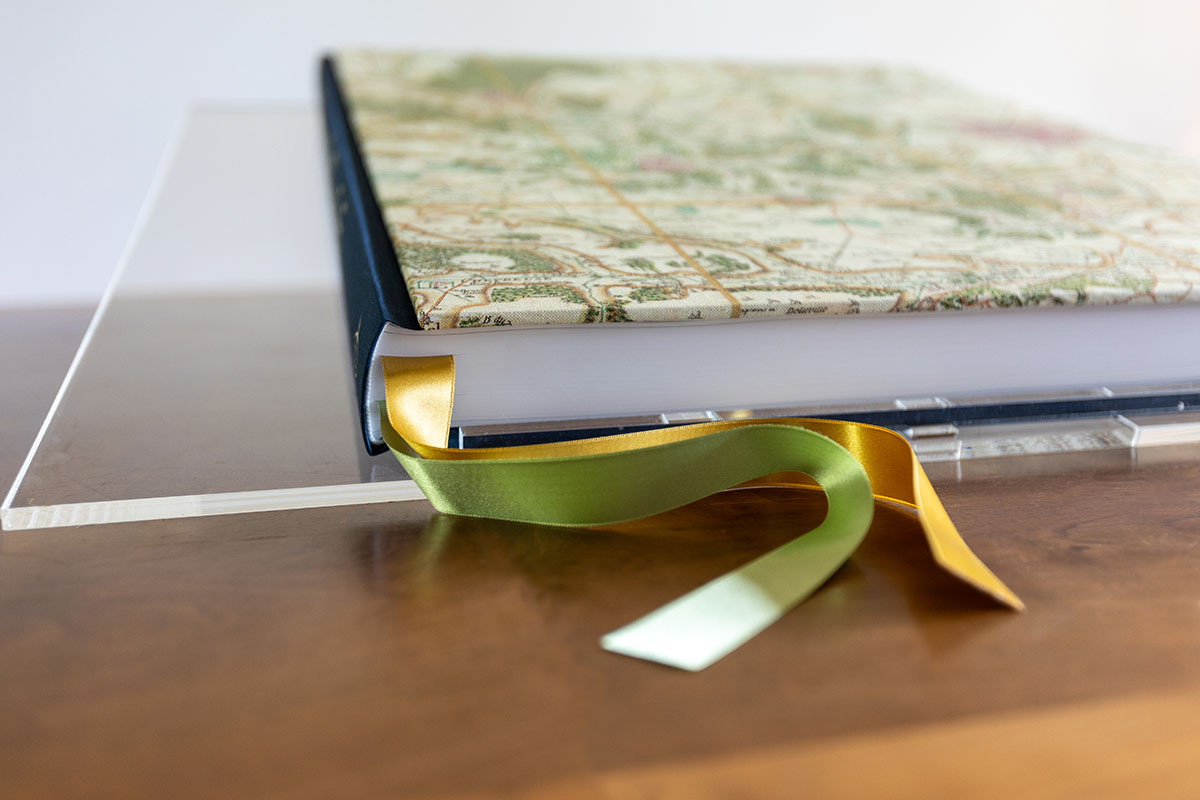

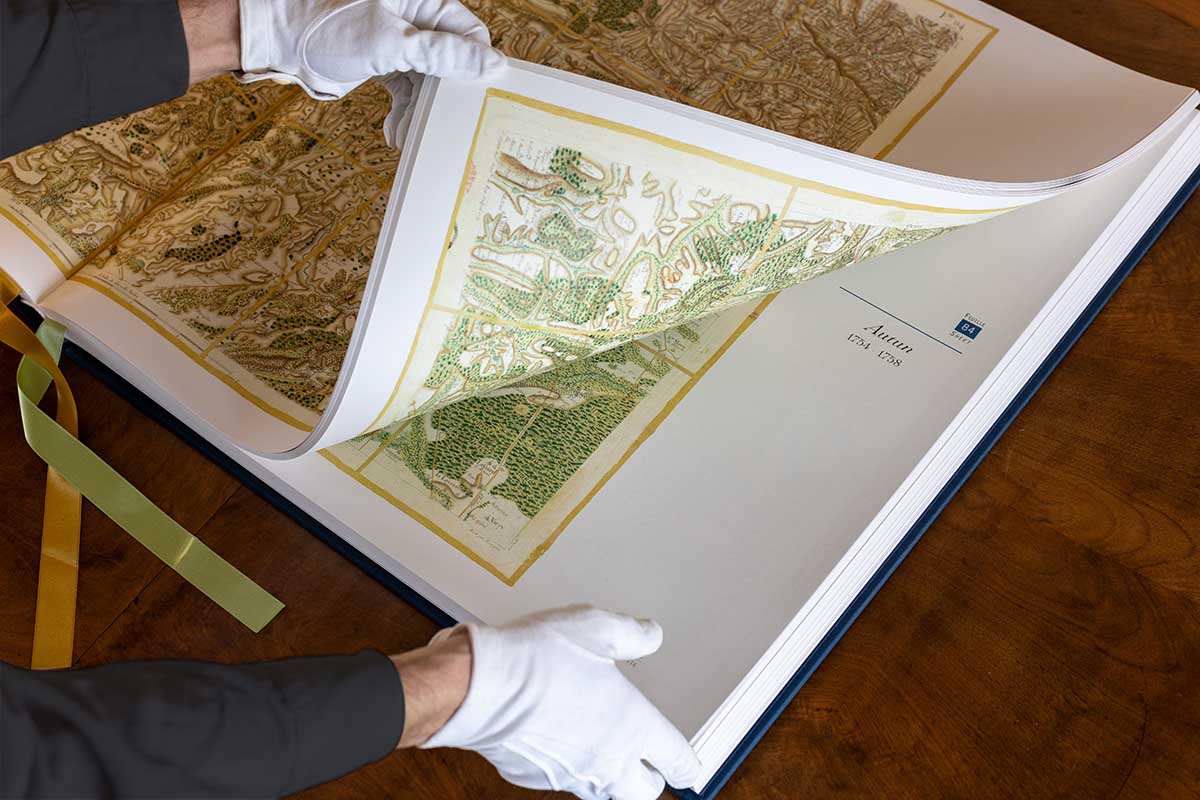

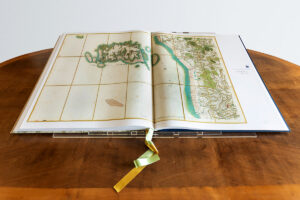

Format livre fermé : 57 x 66,5 cm

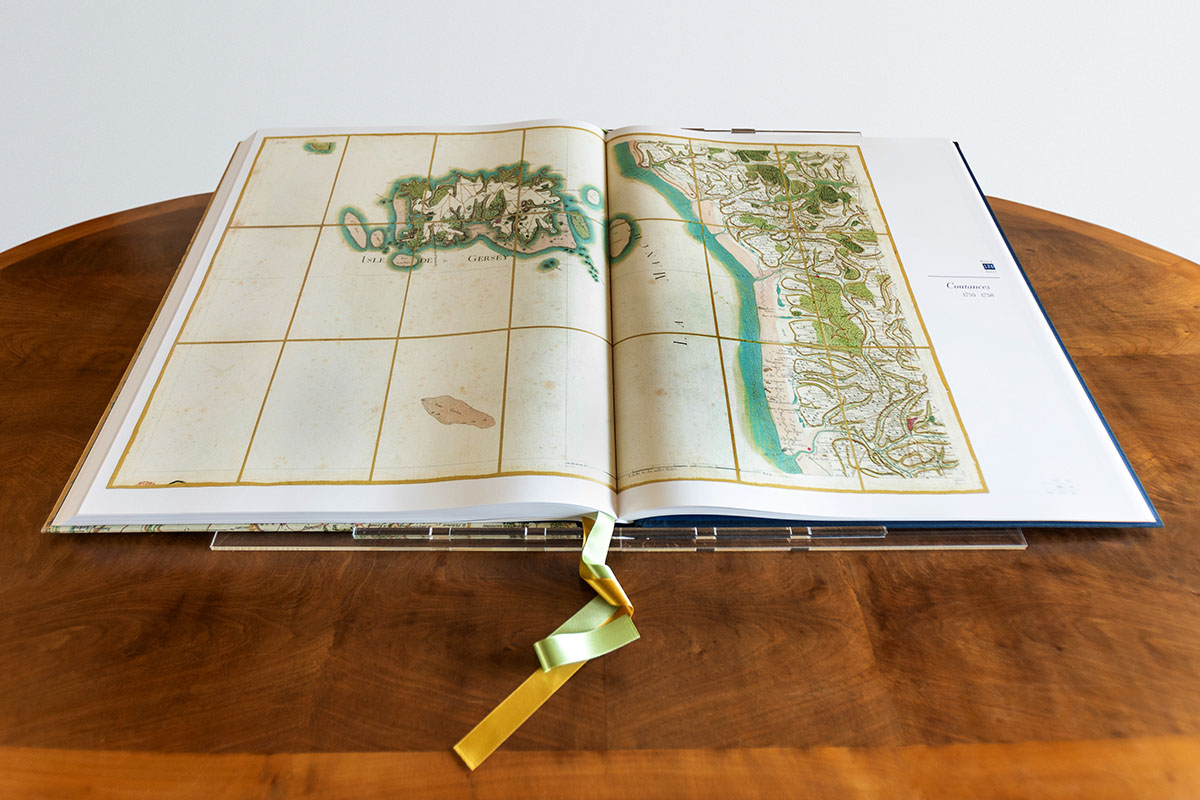

Format livre ouvert : 117 x 66,5 cm

Lutrin démontable en altuglas conçu et fabriqué par Olivier Maupin

Poids total : 24 kg

Source : Bibliothèque Nationale de France

Direction scientifique : Jean-Luc Arnaud

3 900 €

Frais de livraison inclus

Nous contacter

Avant-propos

Fruit de la collaboration de quatre générations d’astronomes, mathématiciens, topographes, dessinateurs et graveurs, cette carte mythique est la première figuration détaillée de l’ensemble du royaume de France, publiée au XVIIIe siècle. Cette œuvre monumentale, qui s’étend sur plus de onze mètres de largeur et douze de hauteur, est le résultat d’une rencontre entre une dynastie de savants et le soutien du pouvoir royal.

Fruit de la collaboration de quatre générations d’astronomes, mathématiciens, topographes, dessinateurs et graveurs, cette carte mythique est la première figuration détaillée de l’ensemble du royaume de France, publiée au XVIIIe siècle. Cette œuvre monumentale, qui s’étend sur plus de onze mètres de largeur et douze de hauteur, est le résultat d’une rencontre entre une dynastie de savants et le soutien du pouvoir royal.

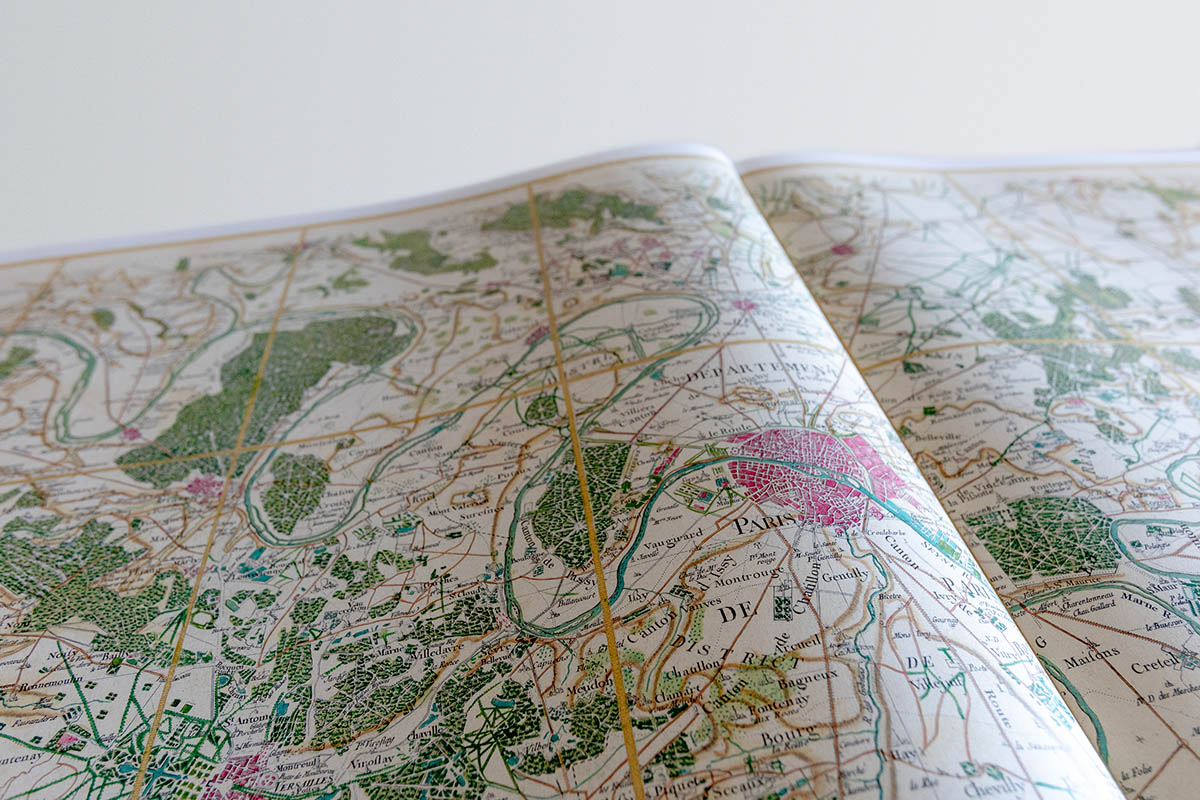

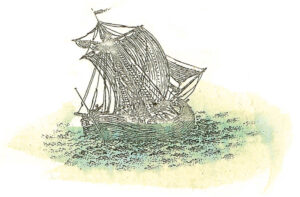

À la fois document historique de premier ordre, monument national mondialement connu, invitation au voyage dans le royaume du XVIIIe siècle et chef-d’œuvre pictural, chaque feuille recèle de véritables trésors tant dans ses détails que dans ses illustrations.

Objet d’art aux dimensions hors normes, il permet pour la première fois d’avoir ce chef-d’œuvre du patrimoine français réuni en un seul volume.

Vidéos

La carte de Cassini – Le livre

Nos acquéreurs

La carte de Cassini – Nos acquéreurs

La carte de Cassini – À l’origine de la carte

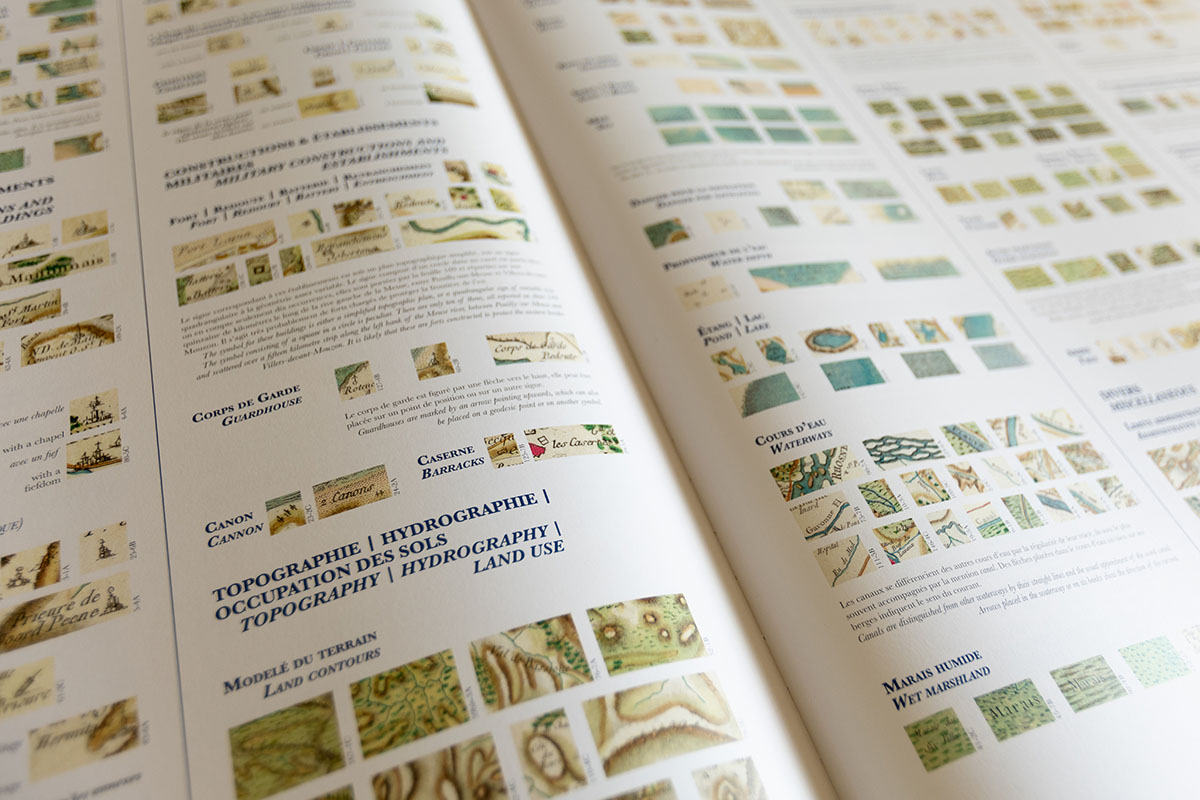

La carte de Cassini – Les légendes

La carte de Cassini – Les dimensions

Extrait du livre

Direction scientifique de la publication et auteur de l’introduction : Jean-Luc Arnaud

Direction scientifique de la publication et auteur de l’introduction : Jean-Luc Arnaud

Historien français, spécialiste de l’histoire urbaine et de la cartographie, Jean-Luc Arnaud est directeur de recherches au CNRS et affecté membre du laboratoire TELEMMe (Temps, espaces, langages, Europe méridionale-Méditerranée une unité mixte de recherche de l’Université d’Aix-Marseille et du CNRS). Il a publié de nombreux ouvrages et articles en histoire des villes méditerranéennes, Damas et Istanbul, Le Caire et Alexandrie. Il est également l’auteur de travaux en histoire de la cartographie.

Il est le fondateur du site web CartoMundi, dédié à la valorisation du patrimoine cartographique. Son livre La Carte de France – Histoire & Techniques a recu le prix Edeme Jomard 2023 de la Société de la Géographie.

Le livre

Caractéristiques du livre

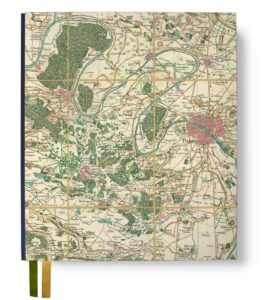

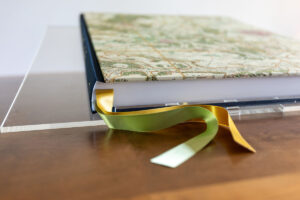

Couverture : couverture bodonienne trois éléments

Couverture 1er plat : papier Imitlin Tela Neve 125 gr

Dos – 2e plat – et la 4e de couverture – 3e plat : toile Cialux blue avec marquage à chaud

Pages intérieures : papier couché Garda pat kiara 150 gr

Poids : 15 kg

Imprimé par EBS (Vérone, Italie)

L’exception / un – Mars MMXXIV

Revue de presse

La Carte de Cassini ressuscitée par les éditions Conspiration

Livre Hebdo

400 pages d’histoire et de délicatesse. Chef-d’oeuvre

Le Journal du Centre

Un livre d’art exceptionnel

L’Agora des Arts

Document historique de premier ordre

ActuaLitté

La magistrale œuvre cartographique de Cassini publiée chez Conspiration | Editions

Fondarch

Une fascinante vision d’ensemble de la France dans ses frontières de l’époque

Prestige Traditions

A huge, luxury edition of the Cassini map

The Map Room

Un véritable objet d’art aux dimensions exceptionnelles

Capsule collections

Une aventure inédite dans le paysage éditorial français

SORTIR ici et ailleurs

Pour aller plus loin

Histoire de la carte

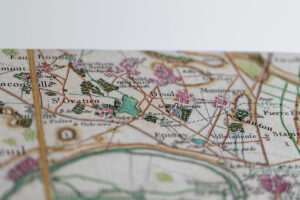

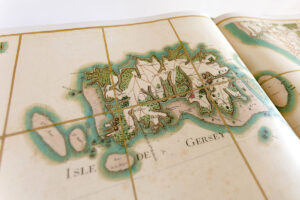

Tous les Français, tous les érudits, tous les collectionneurs de cartes connaissent ou ont entendu parler des travaux de Cassini et de sa magistrale oeuvre cartographique. Première figuration détaillée de l’ensemble du royaume de France, publiée pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, elle est le fruit de la rencontre entre une dynastie de savants et le soutien du pouvoir royal. Comme en témoignent les archives, c’est également un document dressé suivant les techniques et les méthodes de calcul les plus avancées de cette période, à la fois pour sa géodésie et pour sa topographie. C’est par ailleurs une oeuvre immense par son importance matérielle, l’assemblage de ses 181 feuilles constitue un tableau de plus de onze mètres de largeur sur douze de hauteur. Un véritable monument qui n’aura pas d’équivalent dans le monde pendant plus d’un siècle.

Tous les Français, tous les érudits, tous les collectionneurs de cartes connaissent ou ont entendu parler des travaux de Cassini et de sa magistrale oeuvre cartographique. Première figuration détaillée de l’ensemble du royaume de France, publiée pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, elle est le fruit de la rencontre entre une dynastie de savants et le soutien du pouvoir royal. Comme en témoignent les archives, c’est également un document dressé suivant les techniques et les méthodes de calcul les plus avancées de cette période, à la fois pour sa géodésie et pour sa topographie. C’est par ailleurs une oeuvre immense par son importance matérielle, l’assemblage de ses 181 feuilles constitue un tableau de plus de onze mètres de largeur sur douze de hauteur. Un véritable monument qui n’aura pas d’équivalent dans le monde pendant plus d’un siècle. La carte de Cassini – des Cassini devrait-on dire – résulte du travail de quatre générations d’astronomes, de mathématiciens, de topographes, de dessinateurs et de graveurs. « L’affaire » Cassini débute en 1669 avec l’arrivée en France, du grand-père de l’éditeur de la carte, Jean-Dominique Cassini, astronome, invité par Colbert afin d’oeuvrer au sein du tout nouvel Observatoire de Paris. Si la publication a débuté sous Louis XV, c’est bien son illustre arrière grand-père, Louis XIV, en créant l’Académie des sciences, commanditaire des travaux d’astronomie et de géodésie, qui en est à l’origine.

La carte de Cassini – des Cassini devrait-on dire – résulte du travail de quatre générations d’astronomes, de mathématiciens, de topographes, de dessinateurs et de graveurs. « L’affaire » Cassini débute en 1669 avec l’arrivée en France, du grand-père de l’éditeur de la carte, Jean-Dominique Cassini, astronome, invité par Colbert afin d’oeuvrer au sein du tout nouvel Observatoire de Paris. Si la publication a débuté sous Louis XV, c’est bien son illustre arrière grand-père, Louis XIV, en créant l’Académie des sciences, commanditaire des travaux d’astronomie et de géodésie, qui en est à l’origine.

Les premières feuilles ont été publiées en 1756 ; les travaux de terrain, de rédaction et d’édition se sont ensuite poursuivis pendant une trentaine d’années. Au XIXe siècle, la carte de Cassini restera en service jusqu’à l’achèvement de la publication initiale de la carte d’État-major, au milieu des années 1860. Dès lors, classée au rayon des antiquités, elle devient un précieux témoignage de la France préindustrielle. À ce titre, les planches de cuivre, alors conservées par l’Institut géographique national, font l’objet d’une minutieuse restauration au cours des années 1950 et, jusqu’à une période récente, il était possible d’en acquérir de nouveaux tirages.

Les premières feuilles ont été publiées en 1756 ; les travaux de terrain, de rédaction et d’édition se sont ensuite poursuivis pendant une trentaine d’années. Au XIXe siècle, la carte de Cassini restera en service jusqu’à l’achèvement de la publication initiale de la carte d’État-major, au milieu des années 1860. Dès lors, classée au rayon des antiquités, elle devient un précieux témoignage de la France préindustrielle. À ce titre, les planches de cuivre, alors conservées par l’Institut géographique national, font l’objet d’une minutieuse restauration au cours des années 1950 et, jusqu’à une période récente, il était possible d’en acquérir de nouveaux tirages.

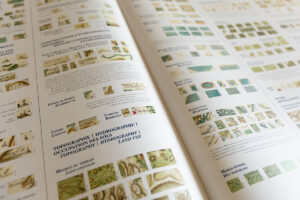

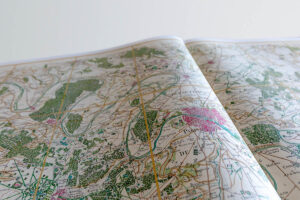

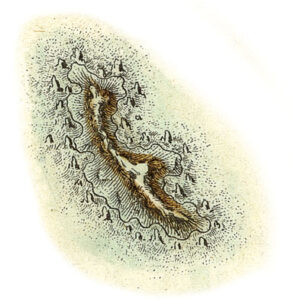

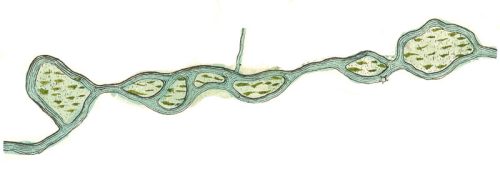

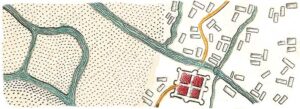

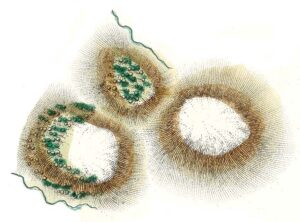

Nouvelle étape en 2024 avec la publication de l’intégralité des feuilles de la carte de Cassini par Conspiration|Éditions, grandeur nature, rassemblées dans un livre d’exception. Pour cette version, l’éditeur a choisi de reproduire un exemplaire de luxe, celui dit « de la Reine » conservé dans les réserves de la Bibliothèque nationale de France. Cet exemplaire, établi au cours des années 1780, est non seulement un tirage de premier ordre mais également un exemplaire dont la lisibilité a été fortement améliorée par une mise en couleur à la main. Les villes et les bourgs sont lavés en rouge, les bois sont en vert, les principales voies de communication en bistre, les fortes pentes en brun et les eaux en bleu. Ces couleurs confèrent à chaque feuille un relief qui manque à la version en noir et blanc. Cette pièce, unique en son genre, constitue sans aucun doute la plus belle, la plus claire et la meilleure version de cette carte. La qualité de son tirage et de sa colorisation en font un véritable chef-d’oeuvre.

Nouvelle étape en 2024 avec la publication de l’intégralité des feuilles de la carte de Cassini par Conspiration|Éditions, grandeur nature, rassemblées dans un livre d’exception. Pour cette version, l’éditeur a choisi de reproduire un exemplaire de luxe, celui dit « de la Reine » conservé dans les réserves de la Bibliothèque nationale de France. Cet exemplaire, établi au cours des années 1780, est non seulement un tirage de premier ordre mais également un exemplaire dont la lisibilité a été fortement améliorée par une mise en couleur à la main. Les villes et les bourgs sont lavés en rouge, les bois sont en vert, les principales voies de communication en bistre, les fortes pentes en brun et les eaux en bleu. Ces couleurs confèrent à chaque feuille un relief qui manque à la version en noir et blanc. Cette pièce, unique en son genre, constitue sans aucun doute la plus belle, la plus claire et la meilleure version de cette carte. La qualité de son tirage et de sa colorisation en font un véritable chef-d’oeuvre.

Jean-Luc Arnaud